来源:上海教育新闻网

作者:程媛媛

时间:2025-03-25 10:37:33

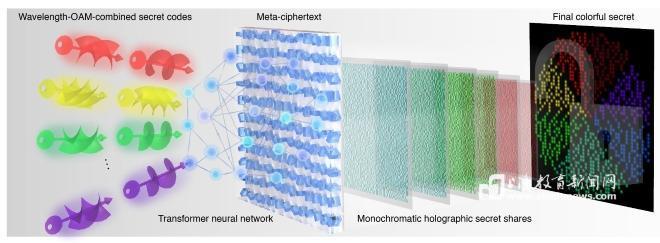

本网讯 (记者 程媛媛)近日,上海理工大学顾敏院士、方心远研究员团队联合澳大利亚、美国等顶尖实验室,在《科学进展》(Science Advances)上发表题为“超窄线宽波长-涡旋复用超表面全息术”(“Ultranarrow-linewidth Wavelength-Vortex Metasurface Holography”)的研究论文。该技术将人工智能技术与超表面全息术相结合,不仅实现了单张全息图重建118幅独立图像,创下入射光2纳米的超窄线宽纪录,更为光学加密技术树立新标杆。

如何让一张全息图承载上百幅图像?研究团队给出的答案是“AI赋能光学设计”。传统全息图设计依赖低效率的迭代优化算法,团队利用Transformer神经网络,对单张纯相位全息图进行全局优化设计,应用于具有宽波段响应能力的纳米超表面全息图,使其能够同时感受入射光波长与轨道角动量的双重变化。简单来说,就像为光波打造了“智能筛网”,仅允许特定颜色和螺旋程度的光通过,从而在可见光范围内实现了2纳米超窄线宽的高精度筛选。

“AI为光雕刻出118把不同的钥匙,每把钥匙只能打开特定的信息宝库。”论文第一作者、智能科技学院博士生孟维佳比喻道。实验显示,该技术的信息加密安全性较传统方法提升超过2500倍,即使截获全息图,若未掌握密钥对应的波长与涡旋参数组合,也无法破解原始信息。这种“视觉密码术”已在高安全级数据存储、防伪标识等领域展现应用潜力。

这项研究的背后,是一支横跨三大洲的科学联合团队,由上海理工牵头,澳大利亚莫纳什大学、美国华盛顿大学等机构的专家们跨越时区壁垒,云端协作攻克技术难关。通过“虚拟实验室”共享实时数据,利用跨国设备接力完成超表面制备与测试。“就像用全球智慧拼出一张完美全息图,”方心远研究员感慨道。这种无国界科研模式,不仅验证了超窄线宽超表面全息作为光学密码锁的可行性,更凸显了国际合作在科研中的重要性以及在重大科研突破中体现的中国主导力。

论文第一作者是孟维佳与美国华盛顿大学Johannes E. Fröch博士。论文通讯作者为上海理工大学顾敏院士、方心远研究员以及澳大利亚莫纳什大学任浩然研究员。孟维佳目前已顺利完成博士毕业论文答辩,将是智能科技学院自成立以来的首位博士毕业生,他的成长轨迹印证了学院“精益求精”的培养理念。

超表面全息术作为纳米光子学的前沿领域,设计涉及复杂的光场调控与纳米级结构优化。而孟维佳在导师团队的指导下,创新性地引入人工智能技术,攻克了传统方法难以逾越的壁垒。“他的研究证明,我们不仅能培养人才,更能培养定义未来技术方向的领军者。”顾敏院士评价道。这一成果也标志着学院在交叉学科人才培养上迈出里程碑式一步,为后续“光学人工智能”研究奠定人才基石。

据介绍,研究团队已将该技术应用于全息视觉加密,开发出“所见非所得”的动态密码系统。例如,用特定波长激光照射超表面时,看似无序的光斑会瞬间自组织成二维码或三维动态图像,而其他波段光源仅显示干扰图案。这种“光学指纹”验证技术,可应用于国防安全与金融防伪领域。更长远来看,团队正探索将超表面与光学神经网络结合,利用其并行处理光信号的特性,构建比现有电子芯片快千倍的光学人工智能芯片。

学校供图