来源:上海市教委政务微信“上海教育”

时间:2025-04-01 09:32:24

为全面深入贯彻全国和上海市教育大会精神,准确把握教育强国建设重大战略部署,聚焦建设“五个中心”和高水平人才高地重要使命,深入推进教育科技人才一体发展,市教卫工作党委、市教委(简称“两委”)认真贯彻落实习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想,做精本土培育、做优青年培养,通过完善学科设置调整、创新人才培养模式、改革评价体制机制等,不断提升人才自主培养能力和质量,积极发挥教育对科技和人才的支撑作用。2024年,两委认真实施“东方英才计划”,教卫系统共有465位各级各类人才专家入选,为加强战略人才自主培养提供强有力的智力支撑和人才保障。

2024年“东方英才计划”团队项目共有教卫系统13个高水平人才团队入选。团队聚焦国家和上海科技攻关任务、解决“卡脖子”技术问题需要,教书育人、创新创业、砥砺奉献。今天,让我们走近“东方英才计划”团队,感受他们为党育人、为国育才的爱国奋斗精神。

同济大学土木工程学院李国强团队

钢结构里的家国情怀

培养指导的学生斩获国际火灾安全科学学会最佳博士学位论文,自主研发的高性能减震产品打破国外同类技术的垄断,科技创新成果广泛应用于国内外重大工程建设……同济大学土木工程学院李国强团队多年来倾情育人、科研创新、技术研发、服务社会……在各项工作中出色出彩,曾入选首批“全国高校黄大年式教师团队”,2024年底,又入选上海市“东方英才计划”团队项目。

在李国强教授的引领下,团队始终以保障钢结构抗火、抗震、抗爆安全为己任,以家国情怀和专业智慧为笔,持续书写钢结构的强国新篇章。

心系“育人育才”,培育土木工程国之栋梁

“教学的事,就是天大的事。”“既教书,更要育人。”身为我国土木工程钢结构领域的排头兵,团队老师们始终怀着一份为国培育专业栋梁之才的强烈使命感、责任感。

“大组会一般是在晚上7点半开始。有好几次,李国强教授背着大行李包从机场直接打车赶来学校。”“老师们的办公室很晚都还亮着灯,我们经常有机会在晚上与老师们共同探讨学术问题”……在学子们的讲述中,一位位忠诚党的教育事业、倾情育人育才的好老师的形象跃然眼前。

李国强教授团队进行消能联肢剪力墙结构抗震试验

数十年如一日的耕耘,团队交出一份骄人的教学教研成绩单:获国家级教学成果奖一等奖2项、二等奖6项,上海市教学成果奖特等奖4项、一等奖5项,主授的4门课程分别获评2006年、2008年国家精品课程和2020年、2023年国家级一流本科课程……

牢记“国家使命”,面向重大工程建设需求创新突破

2025年初,上海崇明,一幢钢框架建筑火光冲天、浓烟滚滚,近旁的消防车辆红灯闪烁、严阵以待。原来是李国强教授正带领科研团队,开展一项前所未有的钢结构建筑火灾倒塌预警试验。团队多年持续攻关研发出的钢结构建筑火灾倒塌预警系统,准确监测到建筑倒塌前的风险点,并提前发出预警,让火场建筑内人员有充分的撤离时间,大大降低了被困人员及救援人员的伤亡。

李国强教授团队在钢结构建筑火灾倒塌预警试验现场

2023年,李国强教授团队研发的大承载金属消能减震技术产品,通过国际竞标中标了菲律宾马尼拉某大型工程项目,打破了国外先进减震技术在我国的垄断。该系列技术产品的消能能力比传统消能减震技术提升10倍以上,关键性能指标超越了国际同类产品,已在1000多项重要工程中实现了产业化应用。

李国强教授团队研发的大承载金属消能减震技术成品出口用于菲律宾马尼拉某工程项目

30余年来,团队长期专注于高层钢结构、钢结构抗震、钢结构抗火和结构抗爆方向的研究,承担了30余项国家重大科研项目,在基础理论上不断突破,取得了一系列自主研发的高水平科技创新成果。获国家科技奖二等奖3项、省部科技奖一等奖12项,获国内外授权专利近百项。在国内外学术期刊上发表千余篇论文,出版了24部中英文研究著作,合作主持编制了17部标准。李国强教授2018年当选比利时皇家科学与艺术院外籍院士,2022年获国际消防工程师学会John L.Bryan奖。

坚持“言传身教”,锻造富有情怀和战斗力的团队

李国强教授特别重视团队里年轻教师的成长进步。每次团队教师例会,就好比是李老师“专家坐诊”。大家共话人才培养、科学研究、社会服务中的难点、痛点,李老师指方向、给思路,对症开出一剂剂“处方”。

李国强教授对人才培养全情投入的点点滴滴,团队年轻教师看在了眼里,记在了心头,学在了行动中。团队中孙飞飞、陈素文、蒋首超、楼国彪等中年老师传帮带,王彦博、李征、相阳、朱劭骏、陈星等青年老师在学术道路上奋发前行,在钢结构研究领域各有建树。团队老师们还及时将这些科研第一手的素材和成果融入教学,不断提升人才培养的质量。

“我们将始终坚持为党育人、为国育才,科研攻坚,服务国家重大需求。”李国强教授说。

上海音乐学院“教创演研一体化”拔尖创新音乐人才培养团队

奏响教育强国与文化强国的时代华章

2024年底,上海音乐学院院长廖昌永教授领衔的“教创演研一体化”拔尖创新音乐人才培养团队入选“东方英才计划”团队项目。团队坚持立德树人根本任务,构建并完善“教创演研一体化”模式,培养拔尖创新人才;深化教育教学改革,加快建设中国特色、世界一流音乐学科,推动教育教学高质量发展;推进教育对外开放,推动中国音乐走出去,积极参与全球教育治理;以高水平人才聚集助力推动教育强国、文化强国建设。

上海音乐学院“教创演研一体化”拔尖创新音乐人才培养团队成员

坚持立德树人,培养拔尖创新艺术人才

团队始终将为党育人、为国育才作为核心使命,致力于培养具有国际视野和创新能力的音乐人才。团队负责人廖昌永教授提出并实践“教创演研一体化”拔尖创新音乐人才培养模式,获上海市教学成果一等奖。团队十分重视“音乐+思政”,积极创新育人模式,2025年1月和3月,由廖昌永教授领衔的上音新时代版《长征组歌》赴贵州、湖南等地,开展“行走的音乐思政”,为两地观众奉献了兼具历史厚重感与时代感染力的史诗级音乐盛宴,受到热烈欢迎,被誉为“新时代的精神长征”。此外,在团队成员中,还有第二批“全国高校黄大年式教师团队”负责人杨茹文教授、中国唢呐艺术大师刘英教授、大管演奏家刘照陆教授,以及近年来从海外引进的世界顶级演艺人才——大提琴演奏家王健、圆号演奏家韩小明、女高音歌唱家郭森等。

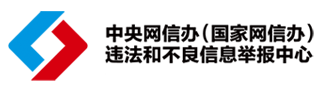

2025湘江国际音乐艺术季开幕式——廖昌永教授携沪湘两地师生献演新时代版《长征组歌》红色经典交响音乐会

坚持守正创新,肩负起新的文化使命

团队坚持以人民为中心的创作导向,创造无愧于时代、无愧于人民的优秀音乐作品。团队成员中吸收了中国著名作曲家周湘林教授、安栋教授,国家高层次人才计划入选者、青年理论学家王旭青教授和青年理论学家伍维曦教授,致力于构建完善中国特色音乐艺术学科体系、学术体系、话语体系。在成功入选“东方英才计划”团队项目后,团队再攀高峰。由廖昌永教授首唱的《新路》于2024年12月入选第十七届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖;由周湘林教授等担任主创的第五届中国歌剧节优秀剧目奖——原创歌剧《康定情歌》于2024年10月献演国家大剧院;由廖昌永教授担任总策划、安栋教授担任作曲、音乐总监、制作人的原创音乐剧《忠诚》入选2025年度高校原创文化精品,获第二届全国优秀音乐剧参演展演“优秀剧目”奖;周湘林教授创作的交响乐作品入选文化和旅游部2024-2025年度“时代交响”创作扶持计划;王旭青教授的著作《西方音乐修辞史稿》获得第九届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)著作论文奖二等奖。

上音原创音乐剧《忠诚》剧照

中国音乐走出去,在国际上唱响“中国声音”

团队致力于传承发展红色、海派、江南音乐文化,服务上海市社会主义国际文化大都市建设,助力建设习近平文化思想最佳实践地。近日,由廖昌永教授领衔的“中国艺术歌曲海外展演项目”获2024年上海市“银鸽奖”国际传播活动最佳奖。在今年3月开幕的第40届“上海之春”国际音乐节期间,团队携23场音乐会及3项主题活动亮相,以学术深度、艺术创新与青春活力为特色,为音乐节注入独特气质。其中,重点打造的上音歌剧院与萨翁林纳歌剧节联合剧目威尔第歌剧《茶花女》,将作为“上海之春”闭幕大戏在上音歌剧院上演。通过跨国经典剧目展演构筑中外艺术对话新通道,为上海打造亚洲演艺之都注入经典艺术新动能。

复旦大学上海医学院徐彦辉团队

打开基因转录“黑匣子”,探寻生命的中心法则

三年内连续在《科学》(Science)杂志发表6篇研究论文,直击生命科学中心法则的核心。近年来,复旦大学上海医学院徐彦辉团队深耕基因转录领域研究,揭示了转录多个过程的分子机制,逐步打开转录过程的“黑匣子”。团队成果得到国内外同行高度评价,被认为是分子生物学领域的重大突破性进展。2022年,团队负责人,复旦大学附属肿瘤医院、生物医学研究院双聘研究员徐彦辉入选首批“新基石研究员项目”。2024年底,团队入选上海市“东方英才计划”团队项目。

在徐彦辉看来,科研是一项长期主义的事业,团队永远在探索未知世界的路上,通过研究揭示生命的复杂和精妙。

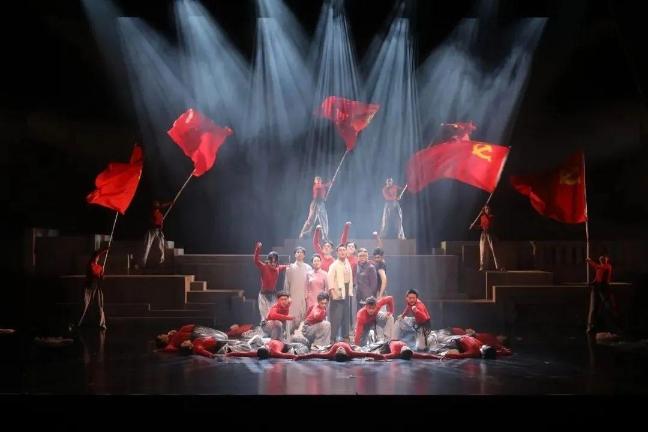

徐彦辉和团队进行讨论

科研创新揭示转录过程分子机制

生命的遗传物质是DNA,DNA可以通过转录形成RNA,RNA通过翻译的过程合成蛋白质。转录是生命科学中心法则的核心,是基本和复杂的细胞内生命活动。这一过程不仅对细胞的生长和发育至关重要,同时也对生物体对外界环境的适应起着决定性作用。

长期以来,这一过程一直蒙着神秘面纱,徐彦辉团队要做的,正是打开这个“黑匣子”,通过分子层面的研究了解生命体发育与器官发育的底层逻辑,从而对生命和疾病有更深层次的了解。

徐彦辉指导学生开展研究

转录是一个快速的动态过程,稍纵即逝,要将刹那定格为永恒并非易事。团队经过反复试验,设计了一系列的转录模板,可以控制RNA聚合酶Ⅱ停在转录最初17个碱基时的任意一个碱基位置,好比让连贯的场景变成一帧帧定格画面,通过捕捉每一帧画面,串联成一部动态“电影”。这部“电影”首次描绘出了连续的转录起始动态全过程,揭示完整转录起始过程及其分子机制。该成果最终发表于国际知名的《科学》杂志。

近年来,团队建立体外重构转录起始超大复合物方法,结合生物化学和结构生物学分析,“拍摄”转录机器工作中的关键环节,通过连接这些三维图景重现转录起始的基本过程。研究工作揭示了转录起始复合物的启动子识别、分步组装、转录激活、染色质对转录起始复合物组织和激活等多个过程的分子机制。

十年磨一剑带领团队共同成长

“当我们想进入到这个领域的时候,我们也可以走简单的路,但是我们希望从根本上去回答这个问题,用最复杂的完整的复合物去开展研究。”徐彦辉表示。

事实上,十年前,徐彦辉选择转录这个研究方向时并不被看好,因为当时学界相关领域的研究成果几乎被国外几个实验室所主导。如今,十年磨一剑,团队接连涌现的研究成果已经达到国际顶尖实验室水准。在共攀高峰的过程中,“主动拥抱挑战,不墨守成规”已经渐渐成为团队成员的科研共识,“很多情况下,实验的失败是常态,但我们仍要一步步脚踏实地去探索、去尝试,至于结果,就是努力过后的水到渠成。”徐彦辉表示。

徐彦辉指导团队成员开展实验

如今,团队中不少青年学者已逐渐从科研新手成长为能够独当一面的优秀科研工作者。团队成员、复旦大学生命科学学院青年研究员陈曦子2022年入选中国科协第七届“青年人才托举工程”。

推进技术突破探索未知世界

团队的前沿成果也逐渐显现溢出效应。在团队讲授的分子生物学课堂上,团队成员与医学生们分享最新的科研成果以及背后的故事,引导医学生们关注和思考前沿问题。团队也正在参与教育部基础学科系列“101计划”教材编制,将最新进展、前沿内容写进教科书。

徐彦辉表示,人工智能时代,更好的工具可以促使科学家去挑战更高难度的科学问题,而科学家要做的,是那些人工智能替代不了的事。“我们都是站在几十年生化和结构研究基础上,才能得到现在的一些发现。我们对于生命的分子事件的理解还远远没有达到真实的程度,还有很多未知的东西需要我们去探索。”

素材由相关学校提供