来源:上海教育新闻网

作者:吕品 李文杰 胡奕现

时间:2025-04-19 13:00:00

近日,教育部公布了2024年中国国际大学生创新大赛获奖结果,上海海事大学信息工程学院学生陈昱负责的《深蓝智匠——多功能船体“分段”装配自动化先行者》项目,学校经济管理学院学生张毅皓负责的《风翼侦观——海上风电外表腐蚀检测先导者项目》荣获国家级铜奖。学校商船学院学生郑菲负责的《乘流检波一种多功能海事监测无人艇队》项目,获得入围总决赛奖,此外,学校在上海赛区摘得金奖2项、银奖8项、铜奖23项及优胜奖21项。

“深蓝智匠”项目

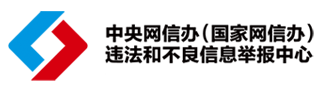

多功能船体自动化“分段”装配机器人

在船舶制造领域,传统人工焊接长期面临效率低、安全隐患大、数据分散等痛点。为解决人工焊接的难题,信息工程学院的陈昱团队聚焦船舶精细化智能化焊接的发展前景与传统人工焊接的迭代升级,自主研发一套兼具软硬件系统的多功能船体自动化“分段”装配机器人。对比现有船舶制造工艺,在智能识别与不定向焊接技术上更具前驱力。“最初的灵感,其实源自一次校企合作实践。”陈昱回忆道。当我们目睹工人在高温密闭环境中进行高强度焊接作业时,便萌生了用自动化技术替代人工的构想。他通过调研,在与工训中心导师交流后,初步提出了项目构想,吸引了志同道合的伙伴加入。

项目团队成员开会

陈昱说:“学校和企业的支持都是团队前行的坚实后盾!在工训中心导师的指导下,团队历时两年完成技术攻关,并与上海外高桥造船海洋工程有限公司深度合作,将系统投入实际生产场景验证。陈昱强调:“学校的苹果树工坊平台提供了硬件支持,企业的真实数据则让技术迭代更具针对性。”

项目模型示意图

团队在上海外高桥造船海洋工程有限公司现场学习

“风翼侦观”项目

对风电设备腐蚀状况精准识别与监测

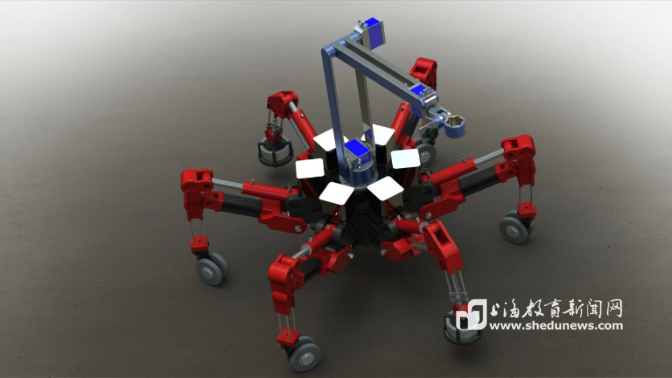

该项目围绕海上风电设施表面腐蚀检测的现实挑战与未来发展趋势,打造出一套集成化、模块化的无人自主检测系统。该系统融合多传感融合技术、高性能图像处理算法与智能分析模型,能够适应复杂海况环境,实现对风电设备腐蚀状况的精准识别与动态监测。“项目的起点是一次偶然的海上考察。”经济管理学院的张毅皓坦言,“当我们了解到风电设备因腐蚀导致的寿命缩短问题时,便决心用技术破局。”

“使用风翼无人机的原因是因为传统的人工和设备检测存在着成本高、危险性大的问题,而海洋恶劣的环境也对常规的设备有着很大的影响。为了项目的顺利研发,学校为项目提供了“基础实验实训中心苹果树工坊平台”等实验场地,同时也在产品查新和专利的申请方面提供了帮助和支持。”张毅皓表示,“目前本项目已经申请了多项专利,并且已经与相关行业的公司进行了产学研合作的相关对接,在未来会继续完善该项目,拓展更多的功能。”

项目检测模型示意图

“乘流检波”项目

多功能海事监测无人艇队

商船学院郑菲团队聚焦海事监测领域,依托学校智能船舶与工程技术优势,自主研发多功能海事监测无人艇队。该艇队集成自主路径规划与同步导航技术,可在复杂水域实现高效协同作业,并通过多艇实时通信与数据共享优化队形效率。应用场景覆盖海事监管、水上搜救及生态保护三大领域。

“我们这次成功能入围总决赛并收获成绩,不仅源于团队成员的昼夜攻关,更得益于学校为我们打造的良好科创环境。”交通运输学院的孔泳懿表示,“学校为我们安排了专业的老师开展讲座,解决了我们遇到的问题,还安排我们进入通导实验室,让我们结合不同学院、不同专业的同学,放心大胆地发挥想象,创作属于我们的独一无二的作品。”

在得知获奖消息后,团队的指导老师赵建森激动地表示:“同学们有扎实的专业知识、非凡的毅力和持之以恒的精神。凭借这些素养,他们虽一路磕磕碰碰,但还是不断前进。最终拿到了属于他们的荣誉!”

项目参与中国国际工业博览会

本次大赛由教育部等12个部门与上海市人民政府共同主办,全国总决赛在上海交通大学举行。共有153个国家和地区5406所学校的514万个项目、2083.6万次报名参赛。上海海事大学高度重视大赛的申报组织工作,积极动员各学院(研究院)学生积极参赛,参赛项数大幅提升,超1800项。

从一颗颗探索的种子到如今的硕果累累,三个团队成员们用智慧与汗水诠释了新时代青年的科技报国的担当和理想。奖项的获得不仅是他们专业理论知识和实践相结合的体现,同时也是成员们未来科研道路上追求创新的激励。上海海事大学将持续推进项目式教学改革,推动学校人才培养模式从“知识传授为主”转向“能力素质培养为先”的变革,全力培养敢闯会创的有为人才,为海洋强国建设贡献力量。

文/吕品 李文杰 胡奕现

学校供图