来源:上海教育新闻网

作者:颜惠芳 程媛媛 刘时玉

时间:2025-04-23 08:18:44

编者按:今年全国两会期间,习近平总书记在看望参加全国政协十四届三次会议的民盟、民进、教育界委员时指出:“数字阅读要和传统阅读结合起来,守住我们的内核和素养”。今天是第30个世界读书日,我们欣喜地看到,传统与现代的交织中,一副副生动的阅读新图景,正书写着阅读点亮未来的时代答卷。

第30个世界读书日如期而至,数智时代的沪上校园书香四溢。上海学校纷纷以创新实践回应时代需求,将数字技术与传统阅读相融合,坚守育人导向,探索立体化阅读新生态,让书香在校园内外馥郁流转。

拓展阅读维度,构建立体化阅读生态

“我们希望每一个孩子既能触摸到纸质书籍的温度,又能感受数字阅读的魅力。”普陀区曹杨实验小学语文教导黄琼介绍说,近年来,该校紧扣“数字阅读与传统阅读结合”理念,以“BOOK思议的朋友”为主线,积极构建独具特色的立体化阅读生态。

走进校园,记者发现这里处处都是阅读的天地。“教室的‘阅读角’陈列着学生自己设计的阅读宣言,图书馆实施分年级错峰开放,设立了‘12名图书管理员轮值制’。”黄琼向记者介绍,“就连走廊的‘阅读墙’,都实时展示着学生们的思维导图和诗配画作品。”不仅如此,学校还积极推动阅读向家庭延伸,开展“最美家庭小书房”评选,开辟“亲子共读时光”公众号专栏促进亲子共读。同时,依托智能平台搭建“线上朗读馆”“AI创作工坊”,支持学生上传作品,实现了线下沉浸阅读与线上即时分享的完美闭环。

在阅读内容与形式上,学校也下足了功夫,针对不同学段设计了‘经典打底+个性拓展’的阅读套餐,大力弘扬优秀传统文化。记者了解到,学校的阅读计划,低年级通过《弟子规》《三字经》诵读夯实文化根基,中年级以古诗、名言谚语滋养人文情怀,高年级借小古文、名著开启思辨之旅。教师以红色文化为精神纽带,每月推荐“1本共读书目”。如面向五年级的《我和我的祖国》,字里行间承载着厚重的红色基因;三年级的《中国天眼》,书写着新时代的创新精神。同步配套的“数字导读”,用动画解析历史背景、AR 技术还原科学场景,让红色文化、经典阅读在数字赋能下焕发新活力。

当传统阅读与数字技术相遇,会碰撞出怎样的火花?在一年级的“跟读采诗官”活动中,学生借助AI角色“小韵”跟读《三字经》,系统实时纠正发音;四年级学生的诵读作品经AI自动匹配动画背景,在电子屏上循环播放。学校专属APP“数字阅读王国”更是深受学生喜爱,有声绘本、在线答题、阅读轨迹、精准荐书等功能,让阅读变得更有趣、高效,营造出“阅读无边界”的书香氛围。

从晨光里的经典诵读到屏幕前的数字创作,从图书馆的纸质借阅到家庭书房的云端互联,曹杨实验小学以守正创新之姿,让技术成为阅读助力,让“爱读书、读好书、善读书”的种子在学生心中生根发芽。

以读书会为依托,点燃师生共读之火

“我们一直坚信,教师对阅读的热爱是点燃学生阅读热情的火种,教师是学生阅读的引路人。”在谈及如何建设新时代的书香校园时,上海市静安小学校长王婷婷的话语掷地有声。学校以“致知・致臻”品书会为依托,搭建起师生共读的桥梁。

于漪老师曾说:“教育是培养人的事业,要守住文化的根。”品书会秉承“践行教育家精神,做于漪式好老师”的宗旨,将红色文化与经典阅读融入教育实践,组织教师每学期精读1至2本教育经典读物。课堂之余,师生们一起在字里行间探寻教育真谛,教师们惊喜地发现,“孩子们纯真的想法,常常为我们的工作带来意想不到的启发”。在这里,阅读不仅是知识的传递,更是心灵的滋养,老师也自然而然成为引领阅读风尚、指引学生健康成长的引路人。文化之根在师生共读中浸润彼此的心田。

在“全员导师制”的推动下,静安小学的师生共读从线下拓展到线上。教师开展“每日荐书”,贴心提供电子书资源与富有启发性的导读问题;学生则通过制作“一分钟荐书视频”、创作电子阅读手账等方式分享感悟。家长会上,学校提出“家庭阅读三原则”:定时共读纸质书、善用工具查资料、深度对话促思考。一位家长感慨:“以前总担心孩子沉迷短视频,现在全家一起用电子词典查生词,对照纪录片读《典籍里的中国》,孩子反而迷上了传统文化!”

值得一提的是,学校的品书会已走进上海图书馆东馆进行成果展示,并荣获2024年上海市民文化节“静安区梦想读书会”称号。谈及未来,学校表示将持续探索数智技术赋能阅读的育人路径,让书香与科技在阅读中持续共舞,助力学生全面成长。

无独有偶,上海大学上大附中基础教育集团在去年4月以“读行相随,知行合一”为理念,成立“读行客聚乐部”,构建家、校、社共读社群。一年来,阅读的种子在集团各处生根发芽,绽放出绚烂的花朵。同学们从《乡土中国》中感悟传统社会的文化肌理,在《红楼梦》的文学殿堂里品味百态人生。家长们也积极参与共读,通过共读《萨提亚深层沟通力》等,掌握了更科学的沟通技巧,让亲子关系更加融洽,为家庭教育注入了新的活力。

学校还借助数字技术创新阅读活动形式,通过线上线下共读的形式,突破空间限制,构建学习型组织。例如,语文组借助信息平台开发了“缘聚大观——红楼读书会”和“《乡土中国》阅读研讨”课程,帮助学生开展自主阅读。这些课程不仅提供了丰富的阅读资源,还引导学生深入思考、积极讨论,有效提升了学生的阅读素养和思维能力。

载体互补、场景延展,技术赋能阅读新生态

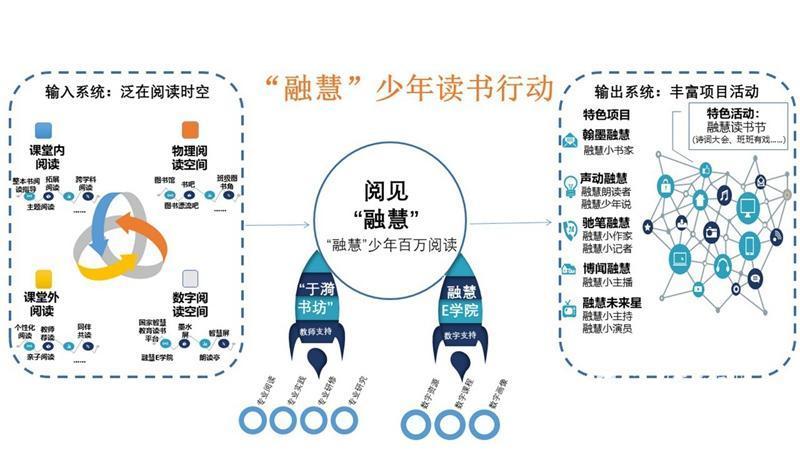

“上海市中小学学业质量绿色指标综合评价报告显示,我们学校四年级学生在过去一学期(含暑假)阅读课外读物数量在40本以上的占64.3%,远超本市29.3%的平均水平”,上海外国语大学附属外国语学校松江云间小学东部分校副校长陆晓瑛告诉记者,书香校园建设已成为学校的一张名片,读书行为也早已成为“融慧”学子的习惯。

自2016年建校起,学校就着力于书香校园建设。短短几年间,就被全国养成教育课题组评为“全国十佳书香校园”,其中的秘诀或许就是学校倾力打造的“融慧”少年读书行动体系,让学生处处可遇阅读的场域,人人参与阅读的活动,时时可见阅读的成果。

在这个体系中,学校的“融慧E学院”数字系统给予了师生丰富和个性化的体验。该系统链接智慧阅读平台,提供学生上万图书资源。教师可发布读书任务,学生可自行选择感兴趣的书目,还可以进行自我测试,检验阅读成果,积累阅读字数。

此外,学校图书馆建设墨水屏阅读系统让学生开展无纸化阅读,也方便教师进行整本书阅读指导。学校走廊的智慧屏,随时进行新书推荐,也可供学生随时阅读,进行读书分享。朗读亭则为学生提供了又一读书平台,四方亭中,沉浸朗读,颇有仪式感。智慧阅读系统还能根据学生完成阅读情况,生成对应的数据,形成个体阅读报告雷达图,为老师评估学生阅读发展、分析阅读情况、做出精准指导提供依据。

在佘山外国语实验学校,同样也构建起双轨并行的复合型阅读生态。据该校副校长杨柳介绍,学校共有书籍48636册,同时设立数字化阅读区,购买电子读物20500余册,以电子墨水屏为媒介,形成“纸质+电子”双载体资源体系。例如,创智馆走廊新设“电子展示屏”,滚动播放学生科普阅读推荐书籍,师生的阅读分享也登上每层楼的“直饮机”显示屏,以视频的播放形式传递书香,通过智能终端延伸传统阅读场景,实现阅读介质创新。

此外,学校创新云端实施路径,围绕经典阅读、红色文化等内容精心打造“朗读者”“科普阅读”“好书推荐”“亲子阅读”等书香课程。课程紧跟数字化教育转型浪潮,以云端为媒介,从平面到立体,不断进行形态升级。

在“载体互补+场景延展+技术赋能”三位一体的创新阅读模式下,学校既继承传统阅读的深度体验,又发挥数字阅读的广度优势,形成“在场与在线共振、纸质与像素共生”的新型阅读文化生态,不仅让传统典籍、红色经典中的价值内核在数字时代焕发新的光彩,更使其在青少年一代的精神世界中熠熠闪光。

百花齐放,让阅读生动有趣、富有深度

在数字浪潮的推动下,上海学校纷纷掀起创新阅读热潮,各展所长,以独特的数字阅读实践,呈现出百花齐放的教育图景。

上海嘉定区世界外国语学校化身经典文学的“数字解码器”,在《儒林外史》阅读课堂中,记者看到,老师们运用人工智能技术,开展人物形象分析与场景虚拟还原,让经典文学中百年前的人物和场景仿佛“活”了过来。学生们还借助“豆包”“文心一言”等智能工具,化身编剧,大胆尝试将《范进中举》改编成创意剧本。在线上,钉钉群的“任务打卡”、“微信读书”、“喜马拉雅 FM”等平台,也成为学生们记录阅读思考的重要工具。

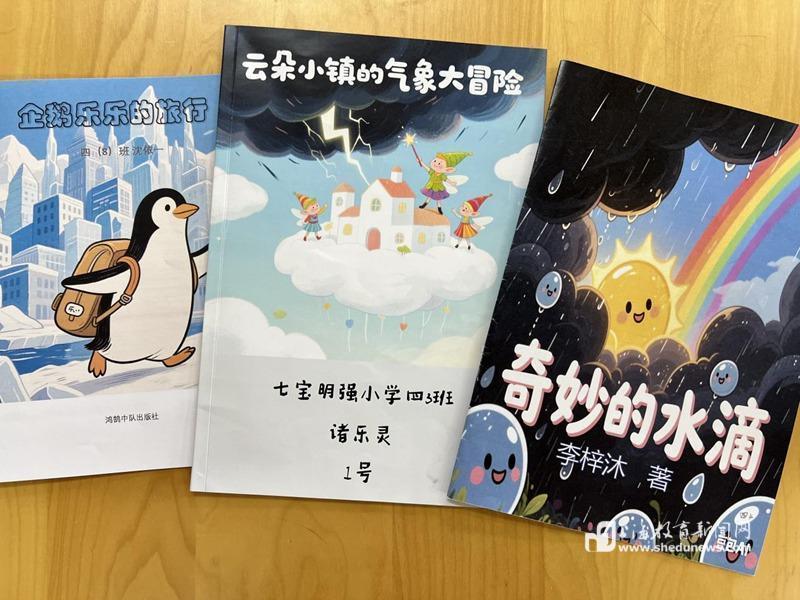

闵行区七宝明强小学则另辟蹊径,将数字阅读与学校气象特色相结合。在一场别开生面的气象故事创作之旅中,四年级学生借助人工智能的力量,自主收集气象知识、气象科普成果等素材,充分发挥想象力创编气象故事。学生们利用 AI 对故事进行修改完善,为故事精心配上插图,生成独具个人风格的气象绘本。“我们把作品上传到学校平台,和同学们分享交流,特别有成就感。”一位学生高兴地说。学校负责人告诉记者,活动以AI技术为手段,不仅激发了学生对气象科普的兴趣,还锻炼了学生的信息整合与故事创编能力,提升了综合素养。

在阅读创新方面,徐汇区的中国中学步履不停。一场主题为“古韵传薪火,经典启新思”的升旗仪式暨读书节活动盛大开启。学校依托AI技术构建的“万象书局”沉浸式阅读空间,不仅是知识的宝库,更是践行社会主义核心价值观的精神园地。置身其中,学子们借助科技与文学的融合,穿梭于古今中外的文字星河,构建起感知-交互-创造的全新阅读体验。正如学校高中语文教研组组长龚易老师谈到的一样,在算法时代,读书虽然“低效”,却是守护诗意、滋养心灵的宝贵行为。

习近平总书记说:“书香是一种氛围。”这些各具匠心的实践,如同万紫千红的阅读百花园,既有传统阅读的馥郁芬芳,又涌动着数字时代的创新活力,共同勾勒出一幅充满未来感的教育新图景,令人满怀期待。

记者 颜惠芳 程媛媛 刘时玉

学校供图