来源:新华社

时间:2025-04-22 15:21:40

时隔6年,上海今年2月再度召开全市教育大会,围绕落实中央颁布的教育强国建设规划纲要作出具体部署,提出“朝着加快建设教育强市、全面建成高质量教育体系的既定目标扎实迈进”。

应用型本科高校人才培养模式改革试点如何推进?AI赋能教育带来哪些变化?如何办好家门口的学校?中小学生每天综合体育活动时间如何保障?社区“宝宝屋”如何更好满足市民需求……变“施工图”为“实景画”的过程中,上海既有新挑战,也有新动能。21日,上海市教育委员会主任周亚明做客“2025民生访谈”,聚焦教育热点,回应社会关切。

上海市教委主任周亚明21日做客2025上海民生访谈。摄影:曲大鹏

上海市教委主任周亚明21日做客2025上海民生访谈。摄影:曲大鹏

破解高校人才培养“供需错配”

近期,上海工程技术大学等5所市属高校启动应用型本科高校人才培养模式改革试点,旨在通过主动优化调整专业设置和人才培养模式,使人才培养紧密对接区域经济产业发展所需。例如,打破学科专业设置内循环式决策流程,要求试点单位组建由对应行业产业主导的委员会,来自行业产业的委员人数不少于50%,且主任委员由行业产业资深专家担任,实时研判行业产业发展趋势和岗位需求结构变化,据此精准指导学科专业设置优化、招生结构规模调整等工作。

“这一改革试点,是上海此轮高等教育综合改革的重要组成,今后将在试点基础上进一步推开。”周亚明在节目中表示,当前人才培养面临的最大挑战是供需错位的结构性矛盾。为此,上海把调整学科专业布局、改革人才培养模式作为先手棋和关键点,将从三个维度推进改革:

促进办学定位聚焦。推动高校明确各自聚焦服务的行业产业和重点领域,认清自己的使命任务和特色优势,解决人才培养定位不具体不聚焦、特色不鲜明、高校建设同质化现象。

促进人才供需适配。除推动高校主动对接行业产业需求,及时优化调整学科专业布局和招生结构外,教育部门也正与产业部门建立上海重点产业人才需求预测分析和需求清单发布机制,以促进高校“供给侧”与产业“需求侧”动态匹配。

促进校企协同育人。推动高校全覆盖建立教材和教学内容定期更新机制,加强实习实训环节,增加实践教学课时,同时与经信、国资等部门联手,推动行业企业深度参与制定人才培养方案、一线课堂教学、学生实习实践和学业考核评价等。

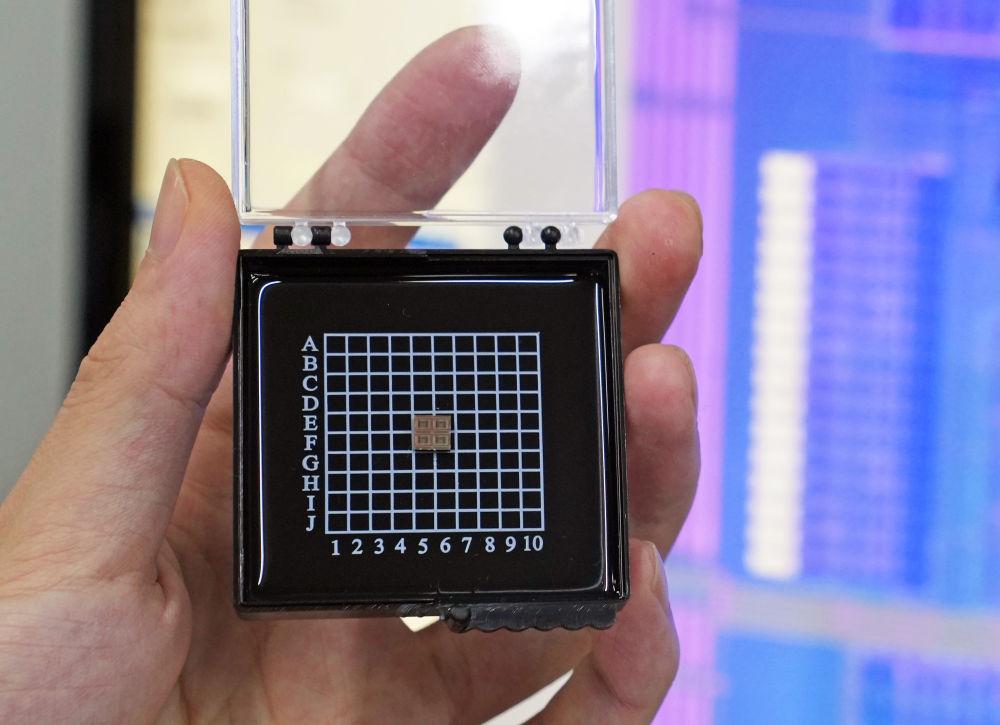

复旦大学周鹏、刘春森团队近日成功研制“破晓(PoX)”皮秒闪存器件,成果发表于《自然》杂志。新华社记者 刘颖 摄

复旦大学周鹏、刘春森团队近日成功研制“破晓(PoX)”皮秒闪存器件,成果发表于《自然》杂志。新华社记者 刘颖 摄

布局建设未来学科,是应对经济社会发展需要的前瞻战略,也是引领教育变革的重要抉择。近年来,上海大力支持在沪高水平研究型大学布局前瞻性、探索性研究,前瞻储备人才和技术,目前已首批布局量子科技、变革性材料、智慧深海与极地工程、自主智能机器人、极端环境建造等11个未来学科领域。

“我们注重引导布点高校突破学院、学科壁垒,汇聚优质资源,形成跨学科融合的组织模式,同时引导高校探索建立符合未来学科特点的人才培养机制,将新发现和新发明尽快转化为课程体系,构建起支撑前沿科技发展和未来产业成长的知识体系。”周亚明说。

就近呵护好“最柔软的群体”

学前教育与托育服务面向“最柔软的群体”,事关千家万户,是民生保障的重中之重。在上海,嵌入式、普惠性托育服务“宝宝屋”从无到有、从有到优,广受家长好评。2022年至今,全市200多个街镇共设置“宝宝屋”342个,“宝宝屋”街镇覆盖率超过90%,中心城区达到100%。

“今年我们对首批260家‘宝宝屋’扩优提质,重点是坚持需求导向、优化设点布局,即在需求旺盛区域的街镇增加布点,在需求确实不多的地区调整布局。”周亚明介绍了上海“宝宝屋”建设的“五个一”目标——形成一套区域“宝宝屋”的综合保障机制、培养一支社区托育服务从业人员队伍、研究一套有区域特色的“宝宝屋”照护活动方案、创设一个安全温馨的“宝宝屋”活动场所、制定一份科学有效的家园互动机制。

“嵌入”在幼儿园内的上海静安区江宁路街道社区“宝宝屋”。新华社记者 刘颖 摄

“嵌入”在幼儿园内的上海静安区江宁路街道社区“宝宝屋”。新华社记者 刘颖 摄

学前教育是儿童良好品格和习惯养成的关键期,随着出生人口减少,市民对学前教育的需求正从“有园上”向“上好园”转变。

目前,上海学前教育资源结构性矛盾依然存在,部分人口集中导入区域仍需通过新建配套幼儿园来满足适龄幼儿入园需求,个别幼儿园受土地局限还存在大班额、生均面积、活动面积不达标等情况,通过改建扩建来改善办园条件仍是重要工作。

除此之外,周亚明介绍,上海将通过全面建设高质量幼儿园,抬高底部,整体提升保育教育质量,今年将有100多所幼儿园开展高质量建设。同时,面对幼儿入托需求的增加,今年将新增不少于3000个公办幼儿园托班托额,并继续挖掘潜力,加大托班供给,还将适时在幼儿园探索小月龄托育服务,满足部分家庭现实需求。

让“快乐的运动场”越来越多

强健的体魄是青少年成长成才的重要前提。《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》明确提出,中小学生每天综合体育活动时间不能低于2小时。

上海在全国较早系统实施小学“兴趣化”、初中“多样化”、高中“专项化”中小学校体育课程改革,积极落实“不能低于2小时”要求,不少学校在实践中探索好做法,“快乐的运动场”逐渐增多。例如,在挖潜体育场地方面,普陀区洵阳路小学打造200多平方米“攀岩墙”,在墙面拓展运动空间,将防空洞改建成1300平方米“地下活动场馆”,“一上一下”为学生极大增加了体育锻炼空间;在体育健康监测方面,杨浦区市东实验学校试点引入运动手环设备,学生在校运动时佩戴手环,实时采集心率、运动步数等数据,不仅为体育教师实施科学、精准教学提供支持,也能让家长及时了解孩子每天校内运动情况。

上海中小学开展冰雪运动课程,让孩子们更早体验“上冰”。新华社记者 刘颖 摄

上海中小学开展冰雪运动课程,让孩子们更早体验“上冰”。新华社记者 刘颖 摄

从理念到实践,从课程到设施,上海中小学体育教育发生深刻变化,通过体育运动,“小眼镜”“小胖墩”明显减少。

周亚明表示,下一阶段,教育部门要督促中小学校统筹用好体育课、活动课、大课间以及课后服务等教育教学活动时间,开设丰富运动项目,落实学生每天综合体育活动2小时;市区两级要跨部门建立学校周边公共体育场馆共享机制,打造学校“15分钟运动圈”,为学校充分开展学生体育运动提供场地空间。同时,指导学校合理规划场地使用安排,用好走廊等“角角落落”,动员有一定专长或基础的学科教师经过培训后,指导体育社团或兴趣小组活动、组织体育锻炼及赛事活动等,形成“教师带着学生动,导师陪着学生玩”的运动氛围。